近年来,随着都市生活节奏的加快,“熬夜”已成为许多职场打工人绕不开的话题。无论是赶项目、写方案,还是应对临时会议与跨时区协作,深夜伏案工作似乎成了常态。然而,长期熬夜带来的身体透支、免疫力下降、皮肤暗沉、精神萎靡等问题也日益凸显。在这样的背景下,一些药企敏锐地捕捉到市场需求,纷纷推出主打“熬夜修复”的代茶饮产品,迅速在年轻上班族中走红,成为不少打工人的办公桌“标配”。

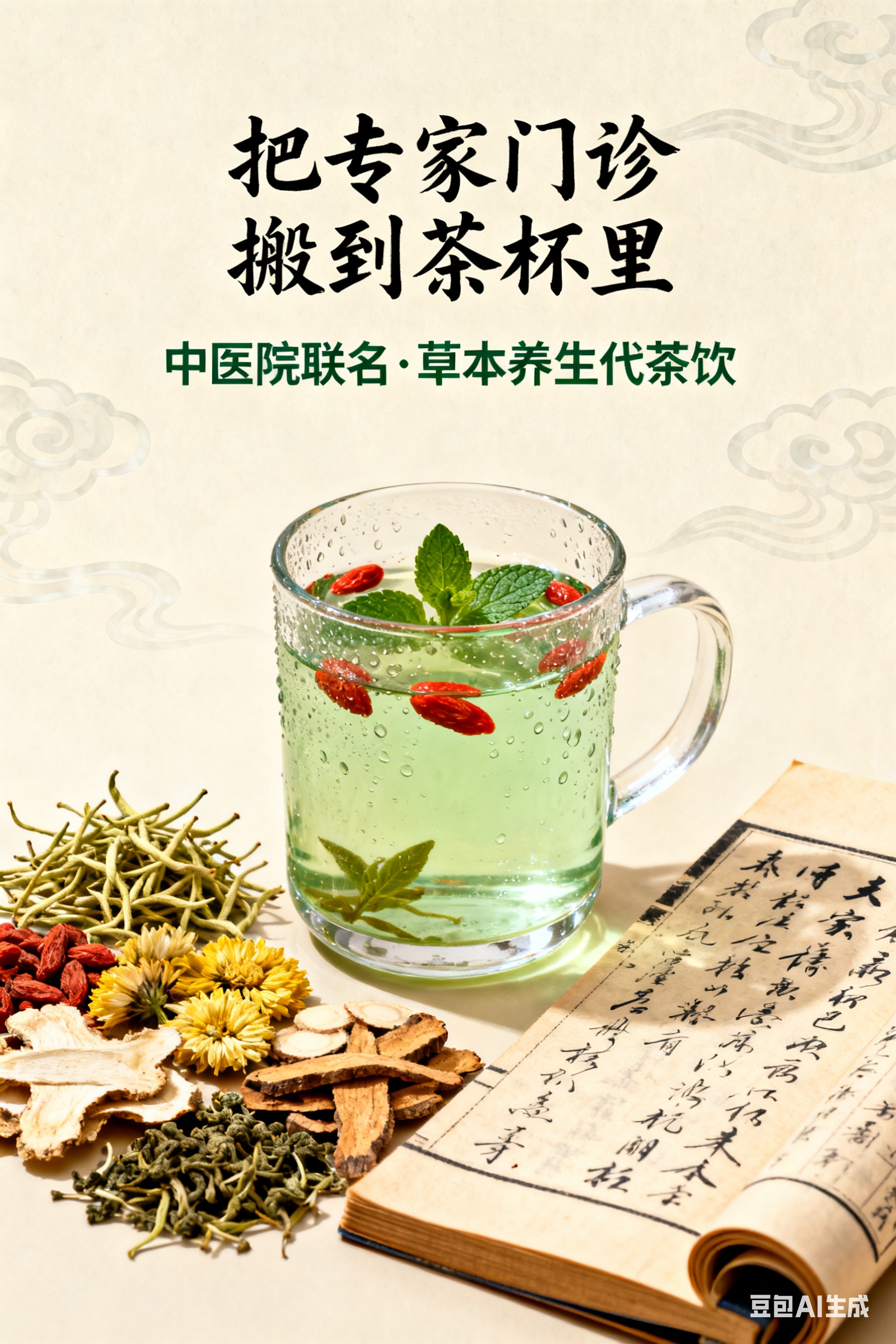

这类“熬夜修复代茶饮”通常以中药配方为基础,融合现代营养学理念,宣称能够帮助缓解熬夜后的疲劳、改善肝功能、提升免疫力,并具有一定的抗氧化和护眼功效。常见的成分包括枸杞、菊花、决明子、西洋参、黄芪、酸枣仁等,这些中药材在传统中医理论中被认为具有滋阴补气、清肝明目、安神助眠的作用。药企通过科学配比,将这些草本原料制成独立小包装的茶包,方便冲泡,即开即饮,契合了快节奏生活下的便捷需求。

从市场反馈来看,这类产品之所以受到欢迎,不仅在于其“药食同源”的健康属性,更在于它精准击中了当代打工人的心理痛点。许多年轻人明知熬夜伤身,却难以避免,于是转而寻求“事后补救”的方式来减轻负罪感。一瓶咖啡提神,一包代茶饮“修复”,逐渐形成了一种“边伤害边自救”的新型养生模式。一位在互联网公司工作的90后表示:“凌晨两点还在改PPT的时候,泡上一杯‘熬夜茶’,至少心理上会觉得对身体没那么亏欠。”

值得注意的是,药企在推广这类产品时,往往强调“科学背书”与“临床验证”,试图增强消费者的信任感。部分品牌联合中医药研究机构进行成分功效测试,公布相关数据,甚至邀请医生或营养师进行科普讲解,营造出专业、可靠的氛围。此外,包装设计也趋向年轻化,采用简约国风或清新插画风格,迎合都市白领的审美偏好。有些产品还推出不同场景版本,如“加班版”“通宵版”“护眼加强版”,进一步细化用户需求。

然而,尽管“熬夜修复代茶饮”市场热度高涨,医学界对此仍持审慎态度。多位中医专家指出,中药调理讲究辨证施治,不同体质的人适合的药材不同,而市面上的代茶饮多为通用配方,未必适合所有人。例如,体质偏热者长期饮用含人参、黄芪等温补成分的茶饮,可能导致上火;而脾胃虚寒者过量摄入菊花、决明子等寒凉药材,则可能引发腹泻。此外,代茶饮的作用更多是辅助调理,无法真正“逆转”熬夜对身体造成的深层损伤,如内分泌紊乱、肝脏代谢负担加重等。

更值得警惕的是,部分消费者可能因依赖此类产品而放松对作息规律的重视,陷入“反正有茶饮兜底,熬夜无妨”的误区。这实际上是一种健康管理的本末倒置。真正的健康不应建立在“先破坏再修复”的逻辑之上,而是应从源头减少熬夜频率,保证充足睡眠。专家建议,与其寄希望于一杯茶的“修复奇迹”,不如合理安排工作时间,提高白天效率,必要时学会拒绝过度加班,从根本上改善生活方式。

当然,也不能全盘否定这类产品的存在价值。对于偶尔熬夜、短期高强度工作的群体而言,一款温和调理的代茶饮确实能在一定程度上缓解不适,提供心理慰藉。关键在于理性看待其功效,将其视为健康生活的补充,而非替代。

总的来说,药企推出的“熬夜修复代茶饮”是市场需求与中医药文化结合的产物,反映了现代人在高压环境下对健康的迫切关注。它的流行背后,既是消费心理的折射,也是社会节奏变迁的缩影。但无论产品如何迭代,最有效的“修复”始终来自规律作息与自我关怀。打工人们或许可以备一包茶在抽屉里,但更该记住:真正的养生,不在于喝什么,而在于何时放下手机,关掉电脑,好好睡一觉。