近年来,随着人们健康意识的不断提升,中医药在日常保健中的作用日益受到重视。中药代茶饮,作为一种将传统中药与现代生活方式相结合的养生方式,正逐步从“对症施治”的治疗性手段,向“日常养护”的预防性功能延伸。这一转变不仅体现了中医“治未病”理念的深化,也反映了公众对健康管理认知的升级。

传统中医讲究辨证论治,强调根据个体体质和具体病症选择相应的药物进行调理。在过去,中药代茶饮多用于缓解特定症状,如用菊花、决明子泡茶以清肝明目,用陈皮、山楂泡水助消化,或以金银花、薄荷缓解风热感冒等。这类应用具有明确的“对症”特征,即针对某一类不适或疾病表现,通过简便的饮用方式实现短期调理。这种模式虽便捷有效,但其使用场景较为局限,往往是在身体出现明显不适后才被采用。

然而,随着慢性病高发、亚健康状态普遍化以及人们对生活质量要求的提高,单纯的“有病才治”已难以满足现代人的健康需求。越来越多的人开始关注如何通过日常调养来增强体质、预防疾病。正是在这样的背景下,中药代茶饮的功能逐渐由“治疗为主”转向“养护为先”,实现了从被动应对到主动管理的跨越。

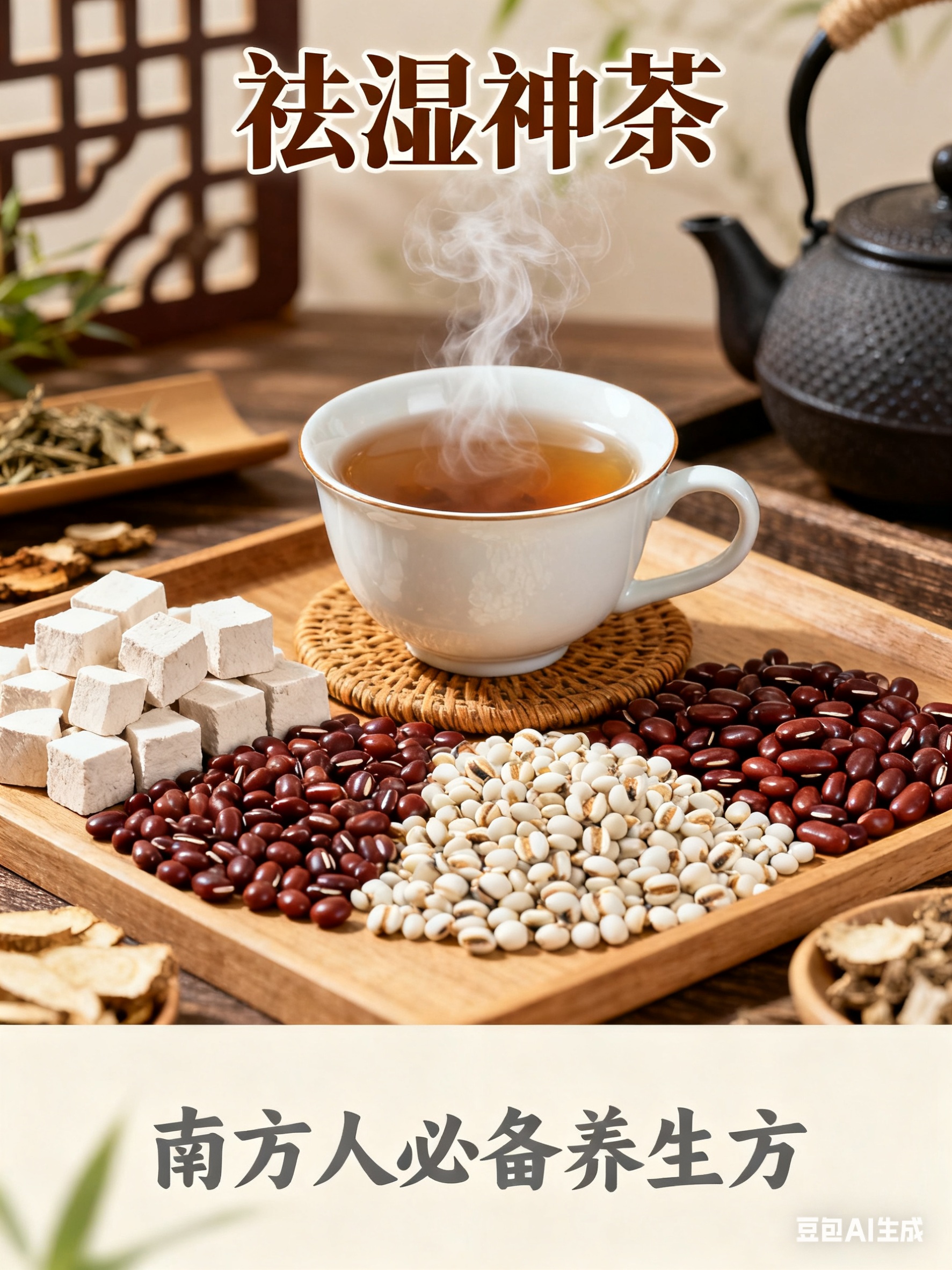

日常养护型中药代茶饮的核心在于“因人制宜”与“长期调和”。它不再局限于解决某一具体问题,而是着眼于整体体质的改善。例如,气虚体质者可常饮黄芪、党参代茶,以补中益气;阴虚火旺者可用麦冬、玉竹滋阴润燥;痰湿体质者则适宜茯苓、薏苡仁健脾祛湿。这些搭配并非针对某一种疾病,而是通过温和持久的作用,调节人体阴阳平衡,提升正气,从而达到“未病先防”的目的。

与此同时,现代科研也为中药代茶饮的功能延伸提供了支撑。多项研究表明,许多常用药食同源的中药材,如枸杞、红枣、甘草、桑叶等,含有丰富的多糖、黄酮、皂苷等功能性成分,具有抗氧化、调节免疫、降血脂等多种生理活性。长期适量饮用相关代茶饮,有助于改善代谢指标、延缓衰老进程,甚至降低某些慢性病的发生风险。这为中药代茶饮从经验性使用走向科学化应用奠定了基础。

值得注意的是,中药代茶饮的日常化并不意味着可以随意滥用。中医强调“药有偏性”,即便是性质平和的药材,长期不当使用也可能打破体内平衡。例如,过量饮用黄芪可能导致上火,长期服用决明子可能引起腹泻或依赖性。因此,在将代茶饮用于日常养护时,仍需遵循中医辨证原则,结合个人体质、季节变化及生活作息进行合理搭配。必要时应在专业医师或药师指导下使用,避免“养生不成反伤身”。

此外,中药代茶饮的普及还得益于其形式的便捷与文化的亲和力。相较于煎煮复杂的汤剂,代茶饮只需冲泡即可饮用,适合快节奏的现代生活。同时,饮茶本身在中国文化中具有深厚底蕴,将中药融入茶饮,既延续了传统饮茶习惯,又赋予其新的健康内涵,更容易被大众接受和坚持。

展望未来,中药代茶饮的功能延伸还将进一步拓展。随着个性化健康管理的发展,基于体质辨识的定制化代茶饮方案有望成为趋势;结合智能设备与大数据分析,人们或将实现对自身健康状态的动态监测,并据此调整饮茶配方。与此同时,中药代茶饮也有望在国际舞台上发挥更大作用,成为传播中医药文化的重要载体。

总之,中药代茶饮正经历一场从“对症施治”到“日常养护”的功能性转型。这一过程不仅是中医药适应现代社会需求的体现,更是“治未病”思想在当代生活中的生动实践。在未来,我们应更加理性地认识和使用中药代茶饮,在尊重传统智慧的基础上,融合现代科学,真正实现“喝出健康”的美好愿景。