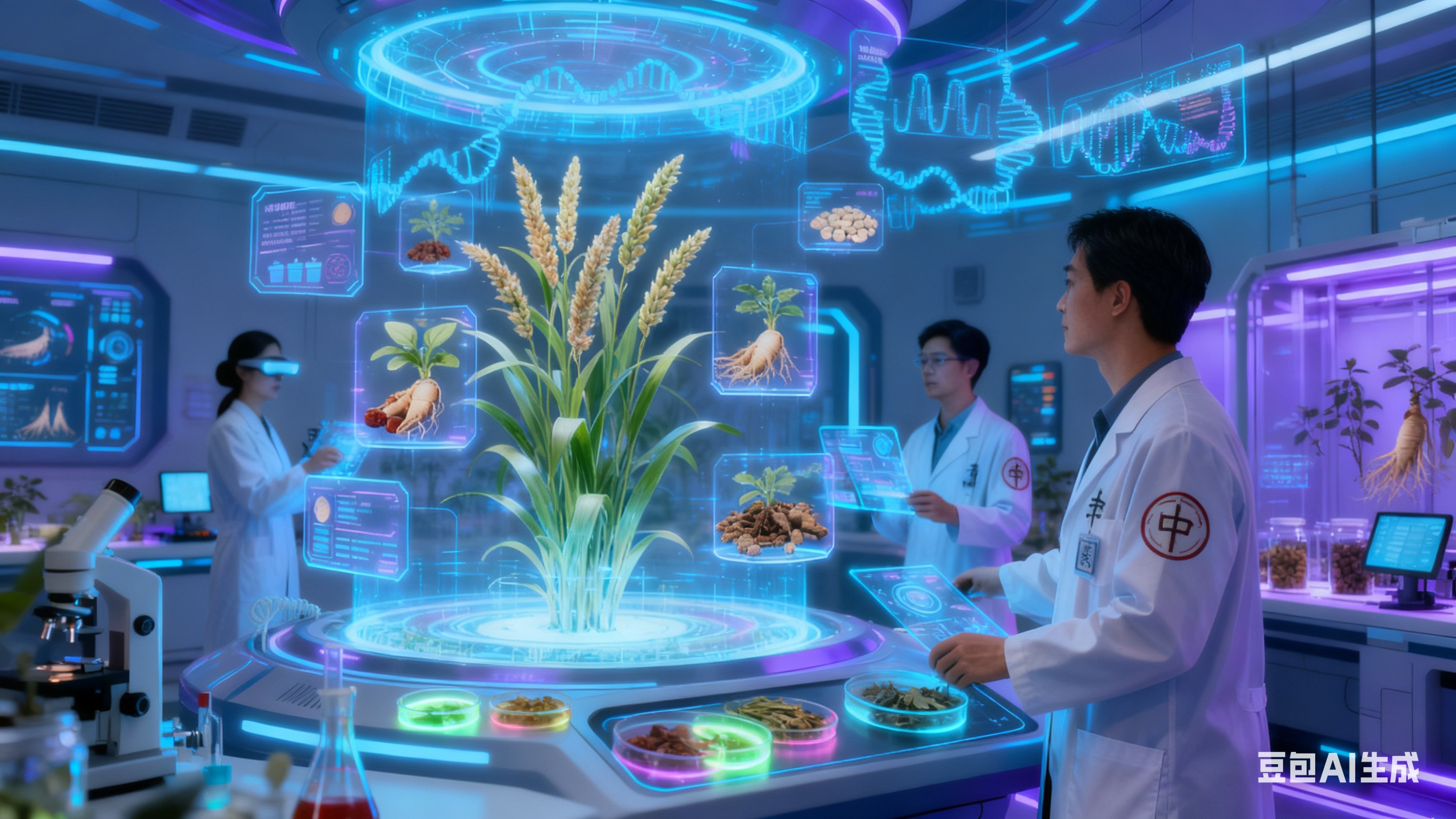

在全面推进乡村振兴和农业现代化的背景下,中药材作为我国传统医药的重要物质基础,其种植产业正迎来深刻变革。随着数字技术的迅猛发展,中药材种植逐步迈入数字化转型的新阶段,通过数据驱动、智能管理与精准服务,构建起可持续、高质量发展的新格局。

长期以来,中药材种植面临诸多挑战:种源混杂、种植标准不一、病虫害防治粗放、采收加工缺乏规范,导致药材品质参差不齐,严重影响中医药产业链的稳定与信誉。传统的“靠天吃饭”式种植模式已难以满足现代市场需求。在此背景下,数字化转型成为破解困局的关键路径。

首先,数字化技术实现了中药材种植全过程的可视化与可追溯。依托物联网(IoT)设备,如土壤传感器、气象站、无人机遥感等,种植基地可以实时采集土壤湿度、光照强度、气温变化、病虫害发生等关键数据。这些数据通过5G网络传输至云端平台,结合大数据分析模型,为农户提供科学决策支持。例如,在黄芪种植区,通过部署环境监测系统,管理者能够根据实时数据调整灌溉频率和施肥方案,显著提升药材有效成分含量。

其次,人工智能与机器学习技术的应用,使中药材种植进入“智慧农业”时代。基于历史数据与生长模型,AI系统可预测最佳播种期、预警病虫害风险,并推荐最优田间管理策略。在云南三七种植基地,已有企业引入AI图像识别技术,通过手机拍照即可快速诊断叶片病变,准确率达90%以上,大大缩短了诊断周期,降低了农药滥用风险。同时,区块链技术被用于建立药材溯源体系,从种子到成品全程上链,确保每一味药材“来源可查、去向可追、责任可究”,增强了消费者信任。

再次,数字化平台推动了中药材产业链的协同整合。许多地区建立了区域性中药材数字服务平台,集信息发布、技术指导、市场对接、金融服务于一体。农户可通过手机APP获取专家在线咨询、查看市场价格波动、参与线上订单交易。例如,甘肃陇南的当归种植户通过接入省级中药材大数据平台,不仅实现了标准化生产,还与制药企业直接对接,减少了中间环节,提升了收益。这种“平台+农户+企业”的模式,有效打通了产销堵点,促进了产业融合。

此外,数字化转型也带动了中药材种质资源的保护与创新。通过建立数字化种质资源库,科研机构可以对野生与栽培药材进行基因测序、表型分析和遗传评估,筛选出优质种源并推广良种。在吉林人参种植区,研究人员利用数字育种技术培育出抗逆性强、皂苷含量高的新品种,已在多个产区示范推广,显著提高了产量与品质。

当然,中药材种植的数字化转型仍面临一些现实障碍。部分地区基础设施薄弱,网络覆盖不足;农民数字素养偏低,操作智能设备存在困难;数据标准不统一,跨平台共享难度大。对此,政府应加大投入,完善农村信息基础设施,开展针对性培训,提升农户数字技能。同时,推动行业数据标准制定,鼓励龙头企业牵头建设开放共享的数字生态。

展望未来,中药材种植的数字化转型不仅是技术升级,更是发展理念的重塑。它将传统农耕智慧与现代科技深度融合,推动中药材产业由“经验驱动”向“数据驱动”转变,由“分散经营”向“集约高效”迈进。在这一进程中,科技赋能农业,数据成为新农资,手机成为新农具,农民也成为掌握数字工具的“新农人”。

可以预见,随着数字中国战略的深入实施,中药材种植将迎来更加智能化、绿色化、品牌化的发展前景。这不仅有助于保障中医药事业的原料安全,也将为全球天然药物产业发展提供“中国方案”。数字化转型正在书写中药材种植的新篇章,助力中华医药瑰宝焕发时代生机。