在人类探索太空的进程中,航天育种作为一项前沿科技逐渐走入公众视野。近日,中国科学院国家空间科学中心联合多个科研机构公布了最新研究成果:经过太空舱搭载暴露于宇宙辐射环境下的药材种子,其基因突变率平均提高了千分之一。这一数据不仅刷新了人们对太空诱变效应的认知,也为未来中药材品种改良和生物制药技术的发展提供了重要依据。

所谓“太空育种”,是指将植物种子或微生物送入近地轨道,利用太空中的微重力、高真空以及强宇宙射线等特殊环境因素诱导生物体发生遗传变异,再返回地面进行筛选培育的技术手段。自20世纪80年代以来,我国已多次开展航天育种实验,涉及粮食作物、蔬菜、花卉及药用植物等多个领域。而此次公布的药材种子突变率数据,是基于“实践十号”“神舟”系列飞船以及“天宫”空间站多次搭载任务中收集的样本分析所得,具有高度的科学性和代表性。

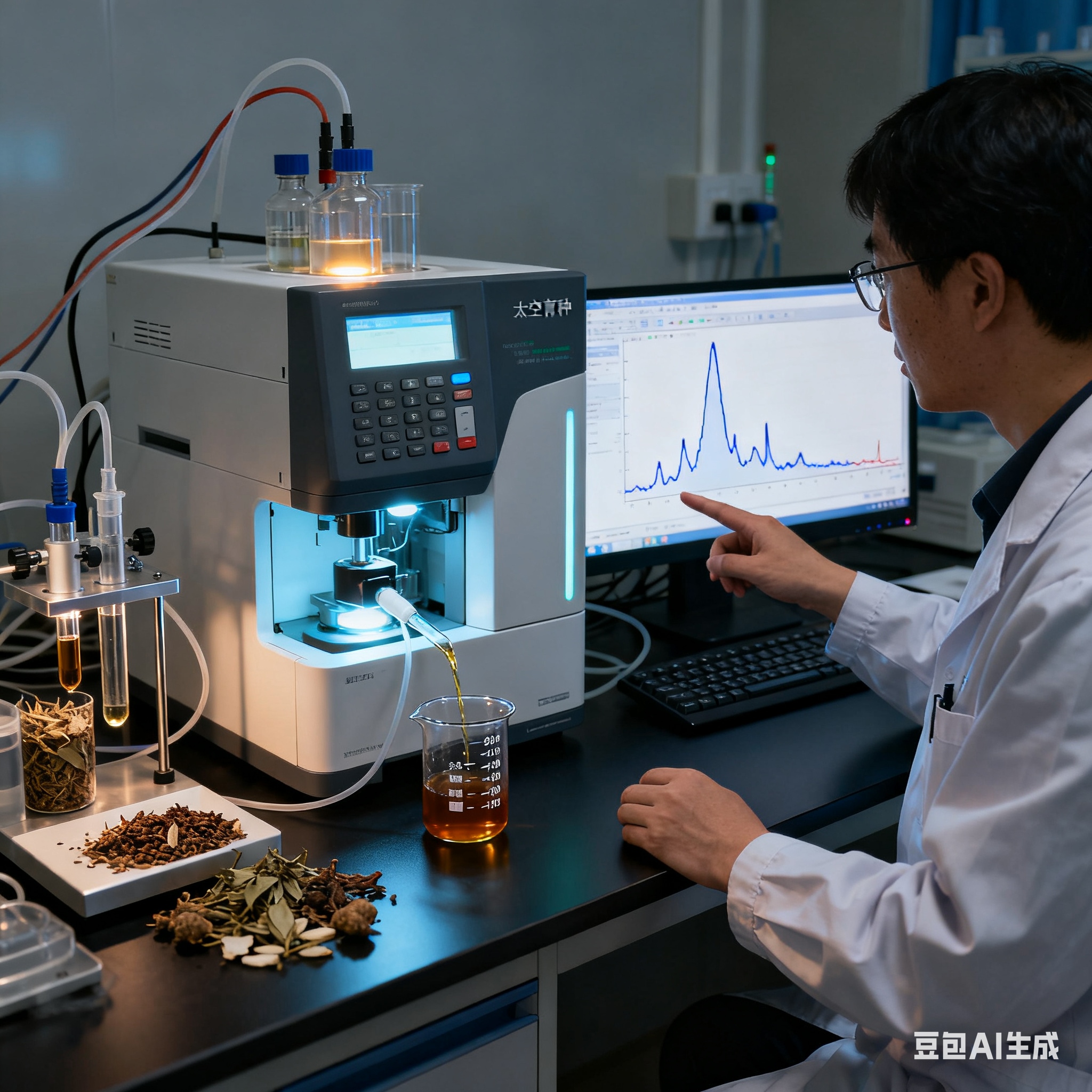

研究数据显示,在经历平均7至30天的太空飞行后,包括人参、黄芪、丹参、枸杞、金银花在内的十余种常用中药材种子,其基因组水平的突变频率较地面对照组提升了约0.1%。虽然看似数值微小,但在生物学意义上却意义重大。以黄芪为例,其关键活性成分——黄芪多糖和黄芪甲苷的合成路径相关基因出现了多个位点的碱基替换与插入缺失,部分突变株在后续种植中表现出更强的抗病性与更高的有效成分积累量。

专家指出,千分之一的突变率提升,意味着每十万到百万个碱基对中就可能产生一个可检测的遗传变化。这种由宇宙射线(主要是高能质子和重离子)引发的DNA损伤修复过程中的错误复制,正是诱发有益变异的基础。相较于传统地面辐射育种常用的γ射线或化学诱变剂,太空辐射的能量更高、穿透力更强,能够更广泛地作用于细胞深层结构,从而提高变异的多样性与广度。

值得注意的是,此次研究特别强调了“平均”二字。不同药材种类之间的响应差异显著:如丹参种子的突变率增幅达到0.15%,而某些耐辐射较强的物种仅提高了0.06%。这表明植物自身的抗氧化系统、DNA修复能力以及细胞周期调控机制在应对太空环境压力时发挥了重要作用。研究人员正试图通过转录组和蛋白质组分析,揭示这些差异背后的分子机制,为后续精准设计航天育种方案提供理论支持。

更为关键的是,并非所有突变都有益。事实上,绝大多数变异属于中性甚至有害类型,可能导致发芽率下降、植株畸形或产量降低。因此,返回地球后的筛选工作至关重要。目前,科研团队已建立了一套“表型—基因型”联动筛选体系,结合高通量测序、代谢物分析与田间试验,从成千上万的后代群体中甄别出少数具备优良性状的个体。例如,某批太空搭载的人参种子培育出的新品系,其皂苷含量比原种高出23%,且生长周期缩短了近一个月,已进入区域试种阶段。

这项成果的应用前景广阔。中药材质量受产地、气候、栽培方式等多种因素影响,长期以来存在有效成分不稳定、资源短缺等问题。通过航天育种获得的高产、优质、抗逆新品种,有望缓解野生药材过度采挖带来的生态压力,同时推动中药现代化进程。此外,部分突变株还显示出对特定病原菌的天然抗性,减少了农药使用,符合绿色农业发展方向。

当然,航天育种仍面临成本高、周期长、成功率低等挑战。一次搭载实验的发射与回收费用动辄数百万元,且从种子上天到稳定品系推广通常需要8至10年时间。未来,随着可重复使用航天器的发展和空间站长期运行能力的提升,搭载机会将更加频繁,实验规模也将不断扩大。与此同时,人工智能辅助筛选、基因编辑技术与航天诱变的融合,或将开启“智能太空育种”的新时代。

可以预见,随着更多数据的积累和技术的进步,太空不再仅仅是人类探索的边疆,更将成为孕育新生命形态的摇篮。药材种子那千分之一的突变率背后,蕴藏着改变传统农业与医药产业的巨大潜能。当一粒小小的种子穿越星辰归来,它所携带的不仅是基因的改变,更是人类智慧与自然力量交汇的见证。